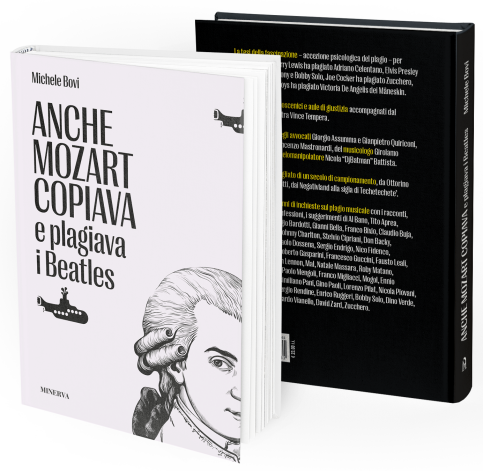

e plagiava i Beatles

Un viaggio tra palcoscenici e aule di giustizia accompagnati dal direttore d’orchestra Vince Tempera. Con i contributi degli avvocati Giorgio Assumma e Gianpietro Quiriconi, del criminologo Vincenzo Mastronardi, del musicologo Girolamo De Simone e del melomanipolatore Nicola “DjBatman” Battista. Con il diario dettagliato di un secolo di campionamento, da Ottorino Respighi a Jovanotti, dai Negativland alla sigla di Techetechete’.

La cosiddetta musica leggera è tutta un plagio. Vent’anni fa il libro Anche Mozart copiava per primo affrontò le tematiche legate all’esaurimento delle combinazioni tra melodia, armonia e ritmo. Oggi l’apparente paradosso Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles include la componente psicologica della fascinazione che induce gli autori, per quanto onesti e virtuosi, a subire il carisma dei propri modelli. Con risultati talvolta rovinosi: nessuno dei più famosi artisti italiani e internazionali è sfuggito da accuse o citazioni in giudizio per contraffazione.

Il repertorio del copia-copia è stupefacente: dai canti sacri come Mira il tuo popolo alle carole natalizie come Tu scendi dalle stelle, dagli inni istituzionali a quelli delle squadre di calcio, da Faccetta nera a Bella ciao, dai refrain della pubblicità alle filastrocche per bambini, dalla sigla dell’Eurovisione a quella del Tg1, dalle colonne sonore cinematografiche all’ecatombe di settantatré edizioni del Festival di Sanremo.

Questo libro esamina l’universo degli illeciti musicali, documenta vertenze clamorose e segrete attraverso le testimonianze dei protagonisti e rivolge inedita attenzione alle più temibili insidie odierne e future individuate nel campionamento musicale e nell’intelligenza artificiale. Anche Mozart copiava e plagiava i Beatles rappresenta l’esclusivo diario delle denunce e delle confessioni affidate all’autore dai maggiori compositori italiani degli ultimi trent’anni e raccoglie istruzioni e suggerimenti diretti agli artisti da parte dei massimi esperti di diritto d’autore, di psicologia e criminologia.

La tesi della fascinazione – accezione psicologica del plagio – per illustrare come Jerry Lewis ha plagiato Adriano Celentano, Elvis Presley ha plagiato Little Tony e Bobby Solo, Joe Cocker ha plagiato Zucchero.

Il riepilogo di 25 anni di inchieste sul plagio musicale con i racconti, le denunce, le confessioni, i suggerimenti di Al Bano, Tito Aprea, Luis Bacalov, Sergio Bardotti, Gianni Bella, Franco Bixio, Claudio Buja, Luciano Chailly, Johnny Charlton, Stelvio Cipriani, Don Backy, Detto Mariano, Paolo Dossena, Sergio Endrigo, Nico Fidenco, Giorgio Gaslini, Roberto Gasparini, Francesco Guccini, Fausto Leali, Bruno Lauzi, John Lennon, Mal, Natale Massara, Roby Matano, Paul McCartney, Paolo Mengoli, Franco Migliacci, Mogol, Ennio Morricone, Massimiliano Pani, Gino Paoli, Lorenzo Pilat, Nicola Piovani, Bobby Posner, Sergio Rendine, Enrico Ruggeri, Bobby Solo, Dino Verde, Toni Verona, Edoardo Vianello, David Zard, Zucchero.

Minerva edizioni, 2023

Formato: 15×23 cm

pagine: 368

copertina rigida con sovraccoperta

lingua: italiano

isbn: 99788833246161

progetto grafico: Ines Paolucci